Domenica scorsa è ricominciata The Newsroom, la serie scritta da Aaron Sorkin e ambientata nella redazione di un telegiornale americano. È alla seconda stagione ed è già alla prova del nove, dopo una prima stagione deludente per gli amanti di Sorkin e intermittente per tutti gli altri, tra fiumi di retorica americana e sacrosante battaglie sull’etica del giornalismo. Ci ho pensato, a The Newsroom e al fatto che ricominciasse proprio in questi giorni, la scorsa settimana, quando in rete è girato parecchio, prima in inglese poi in italiano, un articolo di Francesca Borri, inviata di guerra freelance che ha scritto con buona dose di giornalismo romanzesco quanto sia difficile, oggi, venire rispettati e ben pagati per un lavoro durissimo e un tempo molto invidiato. Ci ho pensato proprio perché il pezzo affronta, spesso in modo involontario per via del suo stile grave, un sacco di questioni aperte sul giornalismo, e soprattutto sull'uso che si fa della parola e delle tecniche narrative in molti giornali («Repubblica» su tutti). Questo perché Francesca Borri, al di là della richiesta di verifica (di fact checking) nata dopo il post di un fotografo di guerra inviato negli stessi luoghi della giornalista freelance, e ovviamente al di là del rispetto che merita per il lavoro che ha scelto di fare (e che tra l'altro ha scatenato un ampio dibattito), scrive in un modo per me insopportabile, emblema di un giornalismo pomposo e autoassolutorio, certo consapevole di vivere sul filo del rasoio, ma per nulla restio a farlo sapere a chiunque. Non sto a farla lunga sui difetti della sua prosa, altri hanno fatto meglio di me: ma quando Borri scrive “e la mia giovinezza, onestamente, è finita ai primi pezzi di cervello che mi sono schizzati addosso, avevo ventitrè anni ed ero in Bosnia”, a me, pur con tutto il rispetto, ripeto, già basta per mollare, per pensare che sì, Francesca Borri farà pure un lavoro importante e rischioso, ma non dovrebbe essere lei a dirlo, non dovrebbe essere lei a dipingersi come Rosa Luxemburg: dovrebbero farlo gli altri, il suo editor, che se la chiama di rado evidentemente non la considera così importante, probabilmente gli bastano la Reuters o la CNN che di certo ha sempre accesa nel suo ufficio; dovrebbe farlo l'opinione pubblica, che sarebbe bello avesse ancora un'idea avventurosa del reporter di guerra, un po' alla Mel Gibson di Un anno vissuto pericolosamente, ma sappiamo tutti che così non è, che oggi ogni suo articolo, frase o parola, ogni immagine scattata o filmata da qualche suo collega pure lui con l'elmo calcato in testa, finisce in mezzo a tutte le altre, in una galassia sterminata e indecifrabile, e ogni quotidiano o mensile o tg che pubblicherà o trasmetterà quelle testimonianze non ce la farà a emergere oltre le centinaia di migliaia e migliaia di informazioni trasmesse in ogni secondo, tanto che alla centesima ripetizione durante il giorno della stessa notizia - sulla CNN, su Al Jazeera, su Sky, su Rai News, su TgCom, su qualsiasi cosa stiamo guardando – tutto si equivale, tutto si appiattisce e si prepara a essere sostituito a partire dalle 5.30 della mattina successiva da qualcosa pronto a sua volta a diventare una forma di vita altrettanto breve e apiattita…

Visualizzazione post con etichetta Libri. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta Libri. Mostra tutti i post

mercoledì 17 luglio 2013

lunedì 22 aprile 2013

E bulliamoci un po' va...

Questa mattina a Pagina 3, il programma di Radio 3 che ogni giorno dedica mezz'ora a una panoramica sugli articoli culturali tratti da quotidiani e siti internet, il conduttore del mese Edoardo Camurri ha parlato del mio articolo su Carrère e Herzog, che trovate qui sotto e che è apparso anche su Doppiozero. Se a qualcuno va, questo è il link per ascoltare il podcast della puntata (dell'articolo si parla a partire più o meno dal minuto sedici). Buon ascolto. Sono giorni di merda, si sa, e mi tiro su bullandomi un po'.

mercoledì 3 aprile 2013

Carrère, cioè Herzog.

Chissà se Emmanuel Carrère conosce Grizzly Man. Immagino di sì, visto che all'inizio degli anni '80, quando non era ancora uno scrittore e faceva il critico di cinema, a Herzog ha dedicato una monografia, e di quella monografia parla nel suo ultimo e a questo punto, almeno qui in Italia, dopo l'intervista di Fazio e l'incoronazione del "Corriere della sera" quale miglior libro del 2012, più famoso lavoro, Limonov ovviamente (Adelphi, traduzione di Francesco Bergamacso), che come molta altra gente dopo l'esposizione mediatica dei mesi precedenti sto leggendo e trovando assolutamente meraviglioso. Carrère, dicevo, parla di Herzog in Limonov, e a dire il vero non ne dice grandi cose, perché racconta di uno spiacevole episodio ai tempi della presentazione a Cannes di Fitzcarraldo, quando Herzog lo ricevette in albergo per un'intervista e lo trattò con maleducazione e fredda professionalità, definendo il suo libro una stronzata nonostante non l'avesse nemmeno letto. La grandezza di Limonov, però, visto che Carrère tratta il suo protagonista allo stesso modo di Herzog, cioè con sguardo severo e oggettivo, in virtù dell'ammirata fascinazione che prova per entrambi, sta nell'assoluta onestà intellettuale della scrittura, nella mancanza di rivendicazione soggettiva da parte dell'autore: Carrère scrive, racconta, commenta, giudica, proietta spesso su di sé ogni evento di cui parla, cerca pure delle spiegazioni e delle ragioni ai comportamenti inspiegabili, ma non lo fa mai da un punto di vista particolare, non mette mai se stesso davanti agli altri. Se definisce, come definisce, Herzog un "fascista", o meglio, se vede nell'egoismo superomista di Herzog il nocciolo del fascismo, ammettendo di non capire quali ragioni avesse per trattare in modo sgarbato un ragazzo magari valleitario ma pur sempre appassionato, Carrère usa la vita di un suo simile - di un suo simile che ammira e non capisce - come uno strumento per scandagliare se stesso; e usa se stesso come modello per cogliere la finetezza dell'individuo di fronte all'inesplicabile complessità del reale.

venerdì 1 marzo 2013

Spettatori e lettori, cioè vittime e carnefici

giovedì 10 maggio 2012

Wallace, Kerouac, Fitzgerald

Per chi avesse voglia di leggere, questo qui sotto è l'incipit di Il re pallido, il romanzo incompiuto di Foster Wallace uscito lo scorso autunno da Einaudi (trad. Giovanna Granato). E quello ancora più sotto è il finale, celeberrimo, di Sulla strada di Kerouac (Mondadori, trad. Magda de Cristofaro). E quello più sotto ancora è l'ancora è l'ancora più famoso finale del Grande Gatsby (Einaudi, trad. Fernanda Pivano). Ci ho pensato ieri sera mentre cominciavo il libro di Wallace e sono rimasto folgorato dalla profondità del legame, forse involontario, forse no, non saprei, con gli altri due romanzi, nel nome spesso ripudiato, poi riscoperto, poi distrutto e ricostruito ogni volta da capo, di quei meravigliosi campi oscuri della Repubblica che ancora oggi ci sforziamo di illuminare in qualche modo. Vero, quando si parla di America, da volerlo o meno, siamo tutti fratelli.

David Foster Wallace, Il re pallido

David Foster Wallace, Il re pallido

Di là dalle pianure di flanella, i grafici d'asfalto e gli orizzonti di ruggine sbilenca, e di là dal fiume tabacco sormontato da alberi piangenti e monetine di sole che filtrano sull'acqua alla foce, nel punto oltre il frangivento, dove i campi incolti rosolano striduli al caldo antimeridiano: sorgo, farinello, leersia, salsapariglia, cipero, stramonio, menta selvatica, soffione, setaria, uva muscadina, verza, verga aurea, edera terrestre, acero da fiore, solano, ambrosia, avena folle, veccia, gramigna, fagiolini spontanei invaginati, tutte teste che annuiscono dolcemente a una brezza mattutina che è la morbida mano di una madre sulla guancia. Uno strale di storni scoccato dalle stoppie del frangivento. Il lucore di rugiada che resta lì a svaporare tutto il giorno. Un girasole, altri quattro, uno chino, e lontani cavalli rigidi e immoti come giocattoli. Annuiscono tutti. Suoni elettrici di insetti indaffarati. Sole biondo birra, cielo pallido e volute di cirri così alte da non fare ombra. Insetti indefessamente indaffarati. Quarzo, selce, scisto e croste di condrite ferrosa nel granito. Terra antichissima. Guardatevi intorno. L'orizzonte tremola, informe. Siamo tutti fratelli.

Ma ecco i corvi solcare il cielo, tre o quattro, non a stormo, in volo, silenziosi e malintenzionati, si dirigono verso il grano puntando al filo spinato del pascolo oltre il quale un cavallo annusa il sedere a un altro, che si premura di alzare la coda. La marca delle tue scarpe impressa nella rugiada. Un refolo di erba medica. Le lappole sui calzettoni. Secca frizione in un canale sotterraneo. Filo spinato rugginoso e pali sghembi, più simbolo di reclusione che recinto vero e proprio. «Divieto di caccia». Il fruscio dell'interstatale di là dal frangivento. Le mucche sparse al pascolo rivoltano tortini di terriccio per raggiungere i vermi, le sagome dei vermi impresse nel letame capovolto che induriscono cuocendo tutto il giorno al sole e non vanno più via, minuti solchi evacuati a schiera e spire inserte che non si richiudono perché la testa non tocca mai la coda. Leggete questo.

giovedì 26 aprile 2012

Culti

In occasione dell'uscita di Contro Steve Jobs di Evgeny Morozov, libro presentato oggi al Festival del giornalismo di Perugia, la casa editrice Codice edizione ha creato un blog in cui ha raccolto dieci dichiarazioni #pro e dieci #contro il leader della Apple scomparso in pompa magna lo scorso ottobre. Tra gli interventi #contro, ripresi da articoli o estratti di libri pubblicati nel corso degli anni, c'è un intervento di Claudio Cerasa sul Foglio (ebbene sì, quel giornale...) che cita lo studio di due professori della Texas University sul potere messianico e pseudo-religioso della Apple. Tra gli elementi a favore della tesi secondo cui «l’universo della Mela morsicchiata sia oggi percepito come una nuova forma di culto condiviso», ci sono il luogo umile dei natali (il garage di una casa di Cupertino), l’idea che alla guida di una comunità di fedeli vi sia un leader passato attraversato momenti difficili (il miracoloso ritorno a Cupertino di Jobs è paragonabile alla resurrezione di Gesù) e infine la presenza costante di un nemico da combattere (l’Ibm, la Microsoft, Google), «presentato come fosse davvero quel simbolo delle forze del Demonio contro cui combattono coraggiosamente gli angioletti della Apple». Per quanto quest'ultimo punto mi sembri un po' deboluccio, la presenza di una simbologia religiosa legata al capitalismo è piuttosto illuminante. Scontata, ma decisiva. Così tanto che, ho pensato, non si applica alla sola industria della tecnologia, con la sua fede spacciata per affezione collettiva, ma anche ad altri settori, in particolare allo spettacolo e a tutto ciò che spettacolo diventa per via della consapevolezza, anche in questo caso collettiva, di essere costantemente osservati da un obiettivo. Ad esempio, ho pensato, l'immagine di Mourinho inginocchiato durante i rigori tra Real e Bayern è una cosa mai vista: ma nemmeno uno adorato come Mourinho - almeno tra gli allenatori - si è mai visto. E la sua adorazione, da ieri, ha acquisito qualcosa di religioso. E nemmeno le lacrime della Fornero durante la conferenza stampa del governo, se è per questo, si erano mai viste: quel primo piano patetico e paradossalmente sincero sembrava il volto di una Madonna sofferente. E chissà che anche questo governo, con il valore salvifico di cui è stato investito, abbia inconsapevolmente puntato su questo desiderio sempre collettivo di religione secolarizzata, tecnologicizzata, da ieri sera anche numberonizzata.

martedì 10 aprile 2012

Le grandi pause del rock

Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan, traduzione italiana un po' paracula ma in fondo onesta dell'originale A Visit from the Goon Squad, Premio Pulitzer per la narrativa lo scorso anno, uscito da poco per Minimum Fax (traduzione di Matteo Colombo), è un libro molto bello, un pastiche letterario simile a una raccolta di racconti, in cui si trova tutto ciò che rende umana, disperata e terribilmente affascinante la cultura underground americana, l'indie e l'industria dello spettacolo, New York e San Francisco, i loft di Soho e il West Village, i quartieri per ricchi e il punk, gli anni '80 e downtown, il rock e le droghe. A tratti, poi, ci sono cose che non ti aspetti, come un folgorante ritratto di Napoli carico di luce e toni da quadro romantico, o alcuni passaggi stucchevoli, come l'incontro con un dittatore africano che potrebbe essere Gheddafi ma non lo è, e in ogni caso non c'entra nulla con il resto del libro. Il vero protagonista, come dice il titolo italiano, è il tempo. Il tempo come dimensione fisica, quasi quantificabile, e il tempo come presenza aliena e inafferrabile; il tempo concreto di ogni vita, con i rimpianti e i fallimenti che genera, e il tempo astratto, liquido, in cui ciascuno si disperde nella folla e ogni sentimento o vicinanza non ha valore, perché destinato a passare. E il ricordo dei morti è sempre la cosa più straziante, specie se citati di sfuggita, come frammenti di storie non vissute, impossibili da raccontare. Il romanzo stesso, poi, con i suoi capitoli in cui nuovi personaggi si aggiungono ai vecchi, tra amicizie, amori, rapporti lavorativi, sfioramenti, brandelli di vite e polaroid di ricordi, è esso stesso liquido: una corrente casuale che va dagli anni '80 al Duemila (con i '90 che diventano storia lontana, quasi più sfumata del decennio precedente) e con violenza inesorabile si porta via ogni frase o personaggio, ogni sperimentazione linguistica o passaggio lirico. A un certo punto, infine, c'è una cosa piuttosto sorprendente, un chiaro sfoggio di genialità che al tempo stesso spiazza, meraviglia e fa storcere il naso: un intero capitolo di slide in Power Point. Sembra, ed è, un esercizio di stile, ma ha la sua logica: sia perché illustra il funzionamento della mente di una bambina, sia perché parla di una lasso effimero di tempo, quello cioè che occupano le pause nelle canzoni rock (Il tempo è un bastardo è un libro sul rock, sulla malinconia gratuita della cultura rock; e sul tempo infinitamente grande e su quello infinitamente piccolo). La Egan cita canzoni specifiche (da Hendrix, Police, Bowie, Four Tops), indica i secondi di durata delle pause e il punto esattoin cui si trovano nelle canzoni: mentre ieri leggevo mi segnavo i titoli per verificare se fosse vero quello che scriveva. Poi oggi sul sito della scrittrice newyorchese ho scoperto questo e ho visto che è vero: buona lettura, e buona sorpresa.

venerdì 6 aprile 2012

Geografia dell'anima (e le uscite della settimana)

E' uscita come ogni settimana la rubrica #140cine su Doppiozero. In uscita (anche se un paio di titoli sono su già da mercoledì) due film francesi, uno pessimo e fighetto l'altro vecchio di due anni ma con il fresco premio Oscar Jean Dujardin e allora la distribuzione spera di sfruttarne la notorietà, la riedizione del Titanic in 3D, tanto per inserire anche la fine degli anni '90 nella terra dell'abbondanza nostalgica, la prima delle due Biancaneve in arrivo nel 2012, il solito americano cagatone e due commediole italiane, una inutile del fratello dell'inutile Virzì, l'altra orribile anche solo a vedere il trailer. La rubrica con i tweet si trova qui.

In realtà la vera cosa che voglio consigliare per il weekend è un testo inedito di Aleksandar Hemon pubblicato oggi dal New Yorker. Hemon è uno scrittore bosniaco di origine ucraina, nato e cresciuto a Sarajevo, che nel 1992, quando non aveva ancora trent'anni, andò a Chicago per rimanervi qualche mese e fu poi costretto a fermarsi per molto più tempo poiché nel frattempo cominciò l'assedio della sua città da parte delle forze serbo-bosniache. Finì che decise di fermarsi per sempre a Chicago, di diventare americano e scrivere uno dei romanzi più belli degli ultimi anni Il progetto Lazarus, che non a caso parla di sradicamento e di impossibilità di tornare a casa e lo fa con una lingua feroce e insieme dissacrante, dolorosa e rabbiosa. Oggi, invece, nel ricordo dei vent'anni dall'inizio dell'assedio, Hemon ha fatto ritorno a Sarajevo e ha raccontato le sue riflessioni al New Yorker. Nella didascalia al disegno a fianco del testo c'è scritta una cosa bellissima: "Volevo da Chicago quello che ho avuto da Sarajevo: una geografia dell'anima". Da leggere, insomma.

In realtà la vera cosa che voglio consigliare per il weekend è un testo inedito di Aleksandar Hemon pubblicato oggi dal New Yorker. Hemon è uno scrittore bosniaco di origine ucraina, nato e cresciuto a Sarajevo, che nel 1992, quando non aveva ancora trent'anni, andò a Chicago per rimanervi qualche mese e fu poi costretto a fermarsi per molto più tempo poiché nel frattempo cominciò l'assedio della sua città da parte delle forze serbo-bosniache. Finì che decise di fermarsi per sempre a Chicago, di diventare americano e scrivere uno dei romanzi più belli degli ultimi anni Il progetto Lazarus, che non a caso parla di sradicamento e di impossibilità di tornare a casa e lo fa con una lingua feroce e insieme dissacrante, dolorosa e rabbiosa. Oggi, invece, nel ricordo dei vent'anni dall'inizio dell'assedio, Hemon ha fatto ritorno a Sarajevo e ha raccontato le sue riflessioni al New Yorker. Nella didascalia al disegno a fianco del testo c'è scritta una cosa bellissima: "Volevo da Chicago quello che ho avuto da Sarajevo: una geografia dell'anima". Da leggere, insomma.

giovedì 29 marzo 2012

La questione dei radical chic (ancora)

E' tornata di gran moda la questione dei radical chic. Grazie a Mariarosa Mancuso, critico cinematografico e letterario di area destrorsa, che su Lettura ha pubblicato un articolo sulla fine del fenomeno, sulla crisi dei programmi di La7 (Guzzanti, Dandini, Bignardi) e su quanto Franzen sia un figo perché in Libertà, da radical chic qual è, se la sia presa, a dire della Mancuso, contro i radical chic, contro la povera Patty Berglund in quanto altoborghese insoddisfatta e alcolizzata, nonostante in gioventù fosse dedita al burgul e alla raccolta differenziata. Il pezzo è di una decina di giorni fa, Bordone ne ha parlato a lungo sul suo blog e, nonostante mi abbia fatto crescere la carogna, volevo soprassedere. Che, infatti, tanto per dirne una, la Mancuso prenda le prima trenta pagine di Libertà a paradigma dell'intero romanzo, quando invece il lavoro di Franzen è molto più profondo e doloroso, non è certo una novità: ne ha scritto qui e qui più di un anno fa. Se mai, poi, qualcuno volesse comprendere il significato dell'espressione "radical chic" potrebbe andare ancora sul blog di Bordone e avere tutte le indicazioni che desidera: la questione è vecchia e ampiamente sviscerata. Ma questa mattina, dopo aver letto questo articolo di Michele Masneri sulla rivista Studio (grazie alla segnalazione di un amico) mi è tornata la carogna e ho ricominciato a rodermi il fegato, a pensare che ai giornalisti di area Foglio piace un sacco modellare la realtà sui loro bisogni di intellettuali lucidi e veggenti e soprattutto piace pensare che l'Italia sia ancora piena di signorotti di sinistra con l'appartamento in centro e la villa a Forte dei Marmi, come negli anni '60, quando Tom Wolfe coniava il termine radical chic, New York era piena di signore miliardarie che flirtavano coi rivoluzionari o di un Leonard Bernstein che invitava nel suo salotto le Pantere nere. Il termine viene da lì, da una società inesistente, tanto era ricca ed esclusiva, che cinquant'anni fa seguiva le mode e le dirigeva forte del proprio potere di persuasione. Eppure per qualcuno esiste ancora, per quanto imborghesito, impoverito e ridimensionato. Per qualcuno è un problema, quando, invero, è una totale astrazione, il trastullo malinconico di un gruppo di intellettuali di destra (e dunque, dal loro punto di vista, indipendenti), che scrivono da fustigatori dei costumi della sinistra, ma per farlo si aggrappano a categorie inesistenti, parziali, ignare del tessuto, questo sì sociale, delle persone che in Italia consumano cultura, e cioè, stando a Masnieri, leggono più di dodici libri l'anno oppure vanno al cinema, scaricano le serie tv e seguono i festival letterari.

lunedì 26 marzo 2012

The opposite of white was not red, but black

Qualche settimana fa ho letto un libro molto bello, The Buddha in the Attic di Julie Otsuka, in Italia uscito con il titolo Venivamo tutte per mare e tradotto da Silvia Pareschi. Un libro breve e intenso, scritto da un'autrice americana di origini giapponesi con una lingua scarna e profondissima, con alle spalle quello che immagino essere stato un faticoso, mirabile lavoro di sintesi espressiva, una limatura continua dell'ispirazione per arrivare al grado unico della parola, al valore oggettivo, quasi materiale, di un aggettivo, un verbo, un sostantivo, forse anche un avverbio o una congiunzione. E' un romanzo raccontato da più voci che parlano come una sola, una moltitudine di protagoniste femminili che insieme creano un'unica, bellissima anima femminile, capace di abbracciare decenni di dolore, orgoglio, dignità e segretezza. Il libro racconta la tragedia delle ragazze giapponesi emigrate giovanissime negli Stati Uniti per andare in spose a uomini della stessa nazionalità, molto più grandi e mai incontrati prima. Ambientato tra San Francisco e il nord della California, in uno spazio che la voce off collettiva rende una terra onirica, offuscata e sconosciuta, The Buddha in the Attic abbraccia un arco di tempo che va indicativamente dall'inizio del '900 alla Seconda guerra mondiale, quando i giapponesi - uomini, donne, vecchi e bambini, agricoltori e commercianti, lavoratori o delinquenti - vennero segregati nei campi di prigionia. Sull'argomento, che emerge nella storia americana come una pagina polverosa volutamente appallottolata sul fondo di un cassetto, c'è anche un bel film, che non è Benvenuti in paradiso di Parker, ma Littlerock di Mike Ott, un paio di anni fa programmato al Torino Film Festival.

lunedì 5 marzo 2012

Compleanni

Qualche giorno fa, venerdì 2 marzo, è stato il settantesimo compleanno di John Irving, lo stesso giorno di Lou Reed, che pure lui ne faceva settanta. Volevo scrivere pure io il mio post celebrativo, con la citazione dalle Regole della casa del sidro e il link a wuocondewuaildsaid, ma poi me ne sono dimenticato e i settant'anni dei due sono passati. Siccome però va un sacco di moda ricordare i compleanni postumi, le commemorazione in morte, il giorno in cui tizio ha fatto la cosa per cui ora non è più semplicemente tizio ma uno famoso, dopo che il 29 febbraio tutti parlavano di Gioacchino Rossini come se tutti sapessero che era nato il 29 febbraio, dopo che per i cinquant'anni di Foster Wallace sono uscite un sacco di cose interessanti, dopo che fin da questa mattina presto ho letto pezzi sui trent'anni dalla scomparsa di John Belushi e sugli ipotetici novanta di Pasolini, ho deciso di dedicare il post di oggi al fatto che tra quattordici giorni Philip Roth compirà settantanove anni, tra centodiciassette Sufjan Stevens trentasette, tra trecentosette E. L. Doctorow ottantadue, tra duecentocinquatasette Scorsese settanta e che tra ventinove giorni ne saranno sedicimilaesettantuno da quando Martin Luther King è stato ucciso. Per questo motivo metto il link alla canzone che gli hanno dedicato gli U2, visto che tra sette giorni il bassista Adam Clayton compirà cinquantadue anni.

mercoledì 21 dicembre 2011

Voyeur con le ali

L'altro giorno, commentando questa intervista a Philip Roth, ho citato di sfuggita Nathan Englander. Ho così ripensato alla sua prima raccolta di racconti, Per alleviare insopportabili impulsi, suo tempo diventata per me una specie di manualetto di sopravvivenza (anche e soprattutto per i suoi passaggi più comici), e poi mi è venuto in mente un passaggio del suo per ora unico romanzo, Il ministero dei casi speciali. Ci ho pensato dopo aver letto questa cosa di Christopher Hitchens a proposito della morte e dell'aldilà, mi ricordavo che sintetizzava in una paginetta il rapporto sofferente e sotto sotto ridicolo tra l'uomo e l'idea della religione in gran parte della letteratura americana (ebraica, certo). Ho preso il libro in mano e per due giorni l'ho sfogliato, senza trovare il passaggio. Oggi finalmente l'ho trovato. E anche se c'entra poco con questo blog, lo metto qui. (La traduzione è di Silvia Pareschi, della quale segnalo il bel blog Nine Hours of Separation).

L'altro giorno, commentando questa intervista a Philip Roth, ho citato di sfuggita Nathan Englander. Ho così ripensato alla sua prima raccolta di racconti, Per alleviare insopportabili impulsi, suo tempo diventata per me una specie di manualetto di sopravvivenza (anche e soprattutto per i suoi passaggi più comici), e poi mi è venuto in mente un passaggio del suo per ora unico romanzo, Il ministero dei casi speciali. Ci ho pensato dopo aver letto questa cosa di Christopher Hitchens a proposito della morte e dell'aldilà, mi ricordavo che sintetizzava in una paginetta il rapporto sofferente e sotto sotto ridicolo tra l'uomo e l'idea della religione in gran parte della letteratura americana (ebraica, certo). Ho preso il libro in mano e per due giorni l'ho sfogliato, senza trovare il passaggio. Oggi finalmente l'ho trovato. E anche se c'entra poco con questo blog, lo metto qui. (La traduzione è di Silvia Pareschi, della quale segnalo il bel blog Nine Hours of Separation).Queste sono le cose per cui Kaddish non pregò: non pregò per ottenere un permesso o un consiglio, per ricevere aiuto o perdono, non chiese un segno o una parola di conforto, non supplicò a nome di qualcun altro. E anche se si rivolse a un Dio ultraterreno, non desiderò di incontrarlo in paradiso. Perché anche nelle deboli fantasia umane si prova vergogna, ci si sente continuamente osservati da schiere di occhi, come se fosse impossibile avere un po' di intimità; come se entrando in paradiso non si ottenesse una maggiore saggezza, una visione d'insieme, una più ampia comprensione; come se ogni movimento di ogni creatura terrestre venisse eternamente osservato da ogni madre morta e da ogni figlio morto.

lunedì 19 dicembre 2011

Philip Roth e il cinema d'autore

Sulla Repubblica di oggi Antonio Monda intervista Philip Roth, e per quanto il pezzo sembri piuttosto una conversazione tra conoscenti che non un servizio ai lettori, con Monda che si limita a chiedere a Roth cosa abbia letto o visto ultimamente, emergono un paio di cose interessanti. Ad esempio, la segnalazione dell'anticipazione sul New Yorker di un racconto che farà parte della nuova raccolta di Nathan Englander, What We Talk About When We Talk About Anne Frank (il link è qui, ma bisogna essere abbonati per leggerlo); oppure il fatto che Roth veda un sacco di film, e in questo momento li preferisca ai romanzi. Il fatto non sembra degno di nota, ma in realtà lo è, essendo raro trovare artisti, intellettuali o addirittura registi, che siano consumatori di cinema e conoscitori della produzione d'autore. Mai visto, infatti, gente così poco informata sul cinema come i tanti giovani registi conosciuti in questi anni di frequentazioni festivaliere. Se sono americani, poi, e hanno fatto la scuola di cinema, citano Antonioni e Tarkovskij come esempi di avanguardia pura, al massimo si spingono fino a Kenneth Anger o Lynch, e sembrano farsi bastare la cosa. Per cui, insomma, sapere, ad esempio che De Lillo ami il cinema di Eugène Green, o che, come avevo letto tempo fa, lo stesso Roth abbia amato il penultimo film di Assayas L'heure d'été, che in Italia non è nemmeno arrivato, o che al momento stia vedendo i film di Susanne Bier perché lei gli ha chiesto i diritti di Nemesis, mi lascia sorpreso. Poi, certo, uno potrebbe spiegare a Roth che la Bier è una regista mediocre, e che è meglio non si faccia troppe illusioni sul film che ne verrà fuori, giusto un pizzico migliore di La macchina umana o Elegy, ma non si può avere tutto. L'importante è che la cosa non degeneri e finisca poi come con Bret Easton Ellis, che su Twitter blatera continuamente di cinema con lo stile stupidamente provocatorio di chi pensa di essere fico perché ama la roba commerciale e disdegna Alexander Payne...

venerdì 16 dicembre 2011

La carica disordinata e precipitosa della mente di Christopher.

Oggi è morto Christopher Hitchens, e in molti ne stanno giustamente tessendo gli elogi. Io non ho mai letto suoi libri e solo di rado affrontavo gli articoli pubblicati sul Corriere della sera. Ma sapevo bene chi fosse, Christopher Hitchens, perché l'ho conosciuto nei libri di Martin Amis, che di Hitchens era il migliore amico e ne ha parlato a lungo in Koba il terribile e soprattutto in Esperienza. Copio allora qui un brano bellissimo e divertente dall'autobiografia di Amis, dal quale si evince in modo perfetto la personalità di Hitchens, e anche il motivo per cui mi stesse simpatico. E' un po' lungo, ma ne vale la pena.

- ... Niente balle sinistre.

- Promesso?

- Promesso.

Il mio passeggero era Christopher Hitchens e lo stavo portando nel Vermont a incontrare Saul Bellow. Il programma era di cenare con lui, fermarci per la notte e rientrare a Cape Cod il mattino dopo. (...) Intorno alle 11.15 il silenzio si adagiò piano sul tavolo della cena. Christopher, del tutto sobrio ma con la palpebra appesantita, accartocciava tra le dita un pacchetto vuoto di Benson & Hedges. Anche i Bellow avevano gli occhi bassi. Io mi tenevo la testa tra le mani e fissavo i postumi della cena, o meglio dello scontro frontale di quella sera: i fari storti, le cerniere scardinate, il volante che ancora girava. Il piede destro mi faceva male tanti erano i calci che avevo rifilato negli stinchi a Hitch. Sarebbe semplicistico affermare che Cristopher aveva trascorso l'ultima ora e mezza circa a mettere insieme una triste teoria di balle sinistre. Ma cerchiamo di non farci paralizzare dalla paura di risultare semplicistici. Certe volte è esattamente quello che vuole...

sabato 10 dicembre 2011

La trama del matrimonio

Come si potrà capire dalla testata qui sopra, ho finito di leggere La trama del matrimonio di Eugenides e come si potrà comprendere dal fatto che l'ho scelto per farne l'immagine del blog, mi è piaciuto parecchio. Mentre lo leggevo, per molti e lunghi tratti, non sapevo bene cosa pensarne, lo trovavo fin troppo controllato e preciso, oggettivo e distante (perché mai, mi chiedevo, dovrebbe essere interessante una storia che si fonda sul contrasto tra strutturalismo e critica letteraria tradizionale, Umberto Eco contro Jane Austen, Derrida contro George Eliot?). Poi, poco per volta, con un tecnica che si insinua in modo controllato, con piccole, perfette digressioni e mescolamenti temporali che danzano scambiandosi continuamente di posizione, tra presente, passato e ritorno, in lunghi capitoli scritti d'un fiato, con pochi paragrafi e pacate riflessioni sulle reazioni emotive dei protagonisti agli eventi delle loro vite, il romanzo mette in chiaro il suo obiettivo, presentando in chiave strutturalista i frammenti di un discorso amoroso di derivazione vittoriana (la chiave di tutto è Roland Barthes e la soggettiva verità del suo oggettivo ragionamento sull'amore), con la trama del matrimonio che diventa insieme modernista e classica, naturalmente coinvolgendo tre personaggi, la protagonsita femminile e i due rivali, oltre ai dubbi, le passioni, i tentennamenti, le paure che un impegno sentimentale coinvolge. Come scrivevo qualche settimana fa, il romanzo è molto simile a La vedova incinta di Amis: ma quello che per Amis era un lavoro di riscoperta della letteratura inglese dell'Ottocento, trasformata in materia viva e pulsante anche al di là delle sue effettive presenze, un patrimonio così comune di storie e personaggi e trame da diventare altro da sé, rimontaggio libero di esperienze universali, per Eugenides diventa un lavoro di costruzione della trama romanzesca, oltre l'evoluzione del gusto letterario nel XX secolo e alla ricerca degli elementi che rendono le storie immortali, trovando finalmente un senso alla letteratura americana d'ambientatazione universitaria, sempre popolata da giovani intellettuali speranzosi, mediamenti ricchi e un po' antipatici. La letteratura serve per costruirsi un'immagine di felicità, ché quella, la felicità intendo, nessuno la trova, specie se prova a farla coincidere con i sogni del lettore, con le riflessioni del filosofo o con le ricerche dello scienziato, ovvero con il lavorio mentale inutile ma inevitabile dei tre personaggi del romanzo. Come in fondo scrive Eugenides: "Non c'è felicità nell'amore, tranne che alla fine di un romanzo inglese".

Come si potrà capire dalla testata qui sopra, ho finito di leggere La trama del matrimonio di Eugenides e come si potrà comprendere dal fatto che l'ho scelto per farne l'immagine del blog, mi è piaciuto parecchio. Mentre lo leggevo, per molti e lunghi tratti, non sapevo bene cosa pensarne, lo trovavo fin troppo controllato e preciso, oggettivo e distante (perché mai, mi chiedevo, dovrebbe essere interessante una storia che si fonda sul contrasto tra strutturalismo e critica letteraria tradizionale, Umberto Eco contro Jane Austen, Derrida contro George Eliot?). Poi, poco per volta, con un tecnica che si insinua in modo controllato, con piccole, perfette digressioni e mescolamenti temporali che danzano scambiandosi continuamente di posizione, tra presente, passato e ritorno, in lunghi capitoli scritti d'un fiato, con pochi paragrafi e pacate riflessioni sulle reazioni emotive dei protagonisti agli eventi delle loro vite, il romanzo mette in chiaro il suo obiettivo, presentando in chiave strutturalista i frammenti di un discorso amoroso di derivazione vittoriana (la chiave di tutto è Roland Barthes e la soggettiva verità del suo oggettivo ragionamento sull'amore), con la trama del matrimonio che diventa insieme modernista e classica, naturalmente coinvolgendo tre personaggi, la protagonsita femminile e i due rivali, oltre ai dubbi, le passioni, i tentennamenti, le paure che un impegno sentimentale coinvolge. Come scrivevo qualche settimana fa, il romanzo è molto simile a La vedova incinta di Amis: ma quello che per Amis era un lavoro di riscoperta della letteratura inglese dell'Ottocento, trasformata in materia viva e pulsante anche al di là delle sue effettive presenze, un patrimonio così comune di storie e personaggi e trame da diventare altro da sé, rimontaggio libero di esperienze universali, per Eugenides diventa un lavoro di costruzione della trama romanzesca, oltre l'evoluzione del gusto letterario nel XX secolo e alla ricerca degli elementi che rendono le storie immortali, trovando finalmente un senso alla letteratura americana d'ambientatazione universitaria, sempre popolata da giovani intellettuali speranzosi, mediamenti ricchi e un po' antipatici. La letteratura serve per costruirsi un'immagine di felicità, ché quella, la felicità intendo, nessuno la trova, specie se prova a farla coincidere con i sogni del lettore, con le riflessioni del filosofo o con le ricerche dello scienziato, ovvero con il lavorio mentale inutile ma inevitabile dei tre personaggi del romanzo. Come in fondo scrive Eugenides: "Non c'è felicità nell'amore, tranne che alla fine di un romanzo inglese".

sabato 19 novembre 2011

La neve di città

Ho appena cominciato a leggere La trama del matrimonio di Eugenides e dopo poco più di 40 pagine mi sono accorto che è molto simile a La vedova incinta di Amis. Simile nell'argomento, nel dipanare il filo del discorso amoroso contemporaneo come guida per conoscere la realtà inconoscibile. E simile, ancora, nell'uso della letteratura inglese ottocentesca come materia viva ed esaltante (chi l'avrebbe mai detto...) per modellare una visione colta e modernista del presente Lo stile, invece, è diversissimo, piano e romanzato in Eugenides, schizzato e involuto in Amis. Però è bello vedere come due grandi scrittori arrivino a evocare le stesse immagini per rendere la contraddizione dei desideri umani. Lo fanno soprattutto citando a manetta la Austen e Dickens, ma anche costruendo immagini incredibilmente simili. Ecco ad esempio cosa dice Keith, il protagonista di Amis, della sua amante Gloria, irresistibile signora dell'alta società londinese:

I romanzi sono una gran bella cosa.

"L'altra anomalia di Gloria era la sua bellezza. Combinava bellezza e lordume, come la neve in città". (M. Amis, La vedova incinta, Einaudi, Torino 2011, p. 372)Ed ecco invece cosa pensa Madeleine, protagonista di Eugenides, quando dalla classe in cui segue Semiotica 211 guarda la nevicata oltre la finestra:

"I fiocchi che turbinavano davanti alle finestre sembravano schegge di sapone o frammenti di cenere, qualcosa di molto pulito o molto sporco". (J. Eugenides, La trama del matrimonio, Mondadori, Milano 2011, p. 40)E come in un romanzo ottocentesco, l'immagine casuale di una descrizione diventa l'immagine simbolica dell'animo della protagonista.

I romanzi sono una gran bella cosa.

venerdì 18 novembre 2011

Retrolista

Qualche giorno fa è comparsa sul blog che la casa editrice ISBN ha dedicato al libro Retromania di Simon Reynolds l'intervista che la redazione ha fatto al celebre critico musicale inglese, forse il più famoso al mondo nel suo settore. E' molto lunga e molto bella, e la consiglio a chiunque sia interessato al rock suonato oggi e al suo legame con i modelli del passato. Oggi invece lo stesso blog ha rieditato la lista che Reynolds ha fatto qualche anno fa dei migliori 50 dischi degli anni Duemila (segnalazione proveniente da qui): un po' in ritardo, ma sempre interessante. Essendo una lista è naturalmente soggetta a giudizi personali e a legittimi controgiudizi di chi la legge, ma essendo che a redigerla è Reynolds allora conviene darle un'occhiata approfondita, tenendo conto del suo ragionamento sulla retromania della musica contemporanea, e dunque, dice lui, dell'assenza di tutto l'indie rock, che invece per altre riviste è il segno della modernità (e per quel che vale, anchi qui sopra), così come del fatto che nella musica di oggi (vedasi molte scelte di Onda Rock) promuovere quella che è facilmente identificabile come innovazione significa due cose: segnalare derive elettro-strumentali molto vicine alla rottura di coglioni ambient e dall'altro sperimentazioni tanto affascinanti quanto spesso inascoltabili (la scoperta della lista per me è stata Micachu and the Shapes, brava e giovanissima: però che fatica...). La lista non la condivido ma la capisco. O almeno in parte, perché mi vanno bene gli Animal Collective a manetta, ma se poi metti due album di Ariel Pink, che quando lo ascolti sembra di stare ad Harlem nel '79, allora non capisco perché alcuni retromani sì e altri no. Per non parlare poi di Joanna Newsom, che se quella al posto dell'arpa avesse un mandolino, e andasse comunque a suonarlo in riva al mare, la sputerebbero tutti.

giovedì 17 novembre 2011

Intrusione del tempo e della storia

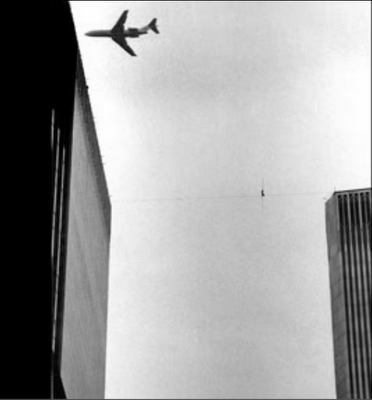

La foto che si vede qui a fianco è stata scattata il 7 agosto del 1974, a New York, e più precisamente sotto le Torri Gemelle, che allora erano state eretta da poco e ancora svettano semivuote sullo skyline della città. La mattina di quel giorno un funambolo francese di nome Philippe Petit decise di tirare un cavo d'acciaio tra un tetto e l'altro delle due torri e di camminarci in mezzo, passeggiando nell'aria a più di 400 metri d'altezza. Un evento molto noto e ultimamente tornato di moda per via dell'autobiografia di Petit, Toccare le nuvole, del film ispirato al libro, Man on Wire - Un uomo tra le nuvole, diretto da James Marsh e vincitore di un Oscar come miglior documentario nel 2008, e anche per via di un romanzo che si ispira all'incredibile performance di Petit per raccontare una storia simbolica e compassionevole sull'America di quegli anni. Il libro si chiama Questo bacio vada al mondo intero, l'ha scritto un irlandese americano di nome Colum McCann e nel 2009 ha vinto il National Book Award. Non un è un capolavoro, è un libro ben scritto e senza svolazzi, un po' risaputo nei suoi umori universali e al tempo stesso intimisti, ma a tratti illuminato da alcuni passaggi folgoranti. Come quando, e vengo al punto, in mezzo alle pagine del libro, McCann decide di mettere la foto di Petit che cammina fra le torri e un aereo gli passa sopra. La foto ha dell'incredibile: venne scattata quel giorno, ma contiene il futuro di quegli edifici e della città che li ospitava. E' un caso clamoroso di immanenza dell'immagine, di quanto di inconsapevole eppure decisivo ci sia nella realtà impressa dallo scatto e di quanto, soprattutto, l'immagine in sé non possa mai essere oggettiva, ma solo ampliata dallo sguardo di chi la osserva e la interpreta. In quella foto, nonostante sia solo una foto, ci sono anni di storia e di emozione cinematografica. McCann lo dice verso la fine del libro:

Un uomo lassù nell'aria mentre un aereo, così sembra, sparisce nell'angolo della torre. Un piccolo frammento di passato che ne incrocia uno più grande. Come se il funambolo stesse in qualche modo anticipando il futuro. Intrusione del tempo e della storia. Punto di collisione delle storie. Attendiamo un'esplosione che non avviene. L'aereo passa, il funambolo raggiunge l'estremità. Nessuna disintegrazione. Lei lo vive come un istante eterno, l'uomo solo contro l'immensità, eppure capace di farsi mito a dispetto di ogni altra evidenza.

lunedì 7 novembre 2011

Il re pallido (con la bandana)

Mentre oggi uscivano le ennesime ultime canzoni dei REM, facendo sempre più somigliare la fine di questo gruppo a quella del governo Berlusconi, annunciata secoli fa e ogni mattina provvista di un definitivo atto finale, qualcosa di più bello e sorprendente ha deciso di tornare dopo che anni fa aveva purtroppo deciso di andarsene per sempre. Sto parlando di David Foster Wallace, che come tutti sanno nel 2008 si suicidò per via di una depressione devastante, e che oggi torna in libreria con il suo ultimo romanzo Il re pallido, che Einaudi ha tradotto dopo l'uscita americana della scorsa primavera e che naturalmente è un'opera postuma, in odore di operazione commerciale, è ovvio, ma forse meno del solito, ché forse si tratta per davvero delle sole parti che lo scrittore aveva consegnato all'editore al momento della morte. Per celebrare l'evento e per riflettere su quello che probabilmente è il più grande scrittore americano dagli anni '80 in poi, Doppiozero oggi gli ha dedicato un bellissimo speciale, ricordando che certi ritorni, benché solo letterari, possono essere qualcosa più interessante di un presidente del consiglio che non si leva dalle palle o di una band che continua a tirar fuori canzoni dal cassetto mentre passa la ramazza prima di chiudere l'ufficio. Qui si trovano tutti i pezzi dello speciale (tra cui uno bellissimo di Bartezzaghi): sono tanti, sono lunghi e talvolta sono complessi. Ma sono appassionati e appassionati, ché la scrittura di Wallace per comprenderla devi amarla, altrimenti ti fermi alla prima pagina. E se per caso vuoi leggerla in lingua originale devi conoscerla perfettamente, ché io ci ho provato a farlo con The Pale King, ma con le mie conoscenze mi sono fermato solo un po' più in là della prima pagina. Ora aspetto il momento giusto e riprendo a legger, questa volta in italiano. Nel frattempo vado avanti a leggere lo speciale di Doppiozero.

giovedì 6 ottobre 2011

Vai su wikipedia a vedere chi è

Sarà divertente leggere oggi gli articoli su Tomas Tranströmer, il Premio Nobel per la letteratura 2011 annunciato poche ore fa, visto che - come mi immagino magari sbagliando - non molti in Italia sanno chi sia e soprattutto perché è ancora in corso la serrata di Wikipedia. C'è da scommettere che un sacco di giornalisti da articolo immediato sul web si siano trovati e si troveranno nella merda, lì a dover scrivere un pezzo su un poeta sconosciuto, a tradurre dall'inglese e a fare in fretta. Senza dimenticare poi tutte le persone interessate e incuriosite che magari non conoscono bene una lingua straniera e che quindi non avranno accesso alla fonte di sapere più diffusa e preziosa di internet. Grazie ancora una volta, grazie per tutto quello che fate per noi.

PS: sia chiaro che io sono tra quelli che hanno dovuto leggere su altri Wiki chi sia Tranströmer.

PS: sia chiaro che io sono tra quelli che hanno dovuto leggere su altri Wiki chi sia Tranströmer.

Iscriviti a:

Post (Atom)